This page archives former cover photos that are not particularly related to Kyoto City Trams.

| 上海・浦東機場駅の引上線で待機する軌道交通2号線の0284編成。2010年4月に広蘭路駅から機場まで23.9kmが延伸開業したが,この延伸により上海Maglev(磁浮線)の役割は薄れた。19年まで延伸区間は4両編成の折返し運転で,アルストム製の5扉車が使われたが,中間車で22.8mとかなり大型。28年の第3ターミナル開場を視野に,当駅は「浦東1号2号航站楼」に改称された。(2015.5) |

| ゆとりーとラインは日本初のガイドウェイバス路線として2001年に開業したが,他路線の追随が無く,案内輪の装置メーカーが撤退。このため既存の2-step車が更新できず,8000人超と言われる輸送密度に対応できない。元々将来的なAGTへの転換を考慮していたが,自動運転バス等への転換を検討中との報がある。狭隘な高架走行路の活用には,気仙沼線BRTで試行中の磁気マーカー等による左右方向の拘束が不可欠となる。写真は大曾根の転回場を折返した小幡緑地行。(2010.12) |

| JRバス嬉野線は,武雄(温泉)駅~彼杵駅間の短絡線として1942年に開業したが,9月30日限で西半分に当たる嬉野温泉~彼杵駅間が廃止になる。全国的に旧国鉄バスの路線は撤退が相次ぎ,九州島内では日田彦山線BRTを除いて3路線が営業中だが,宮崎・熊本県に次いで長崎県からも撤退になる。写真は彼杵駅で待機するJR九州バス(嬉野温泉ラッピング)。(2025.7) |

| 延期を繰り返した挙句,2016年2月に開業したDC Streetcarだが,H Streetの1路線3.9kmを運行するだけで,複数存在した延伸計画は放棄されている。25年5月にBowser市長が「次世代車両」への2年以内の置換えを表明したが,実際には電気バスが想定されている。54年ぶりに首都に復活した路面軌道だったが,今だに無料運行を脱却できず,車両故障も加わり定着は難しいようだ。(2014.11) |

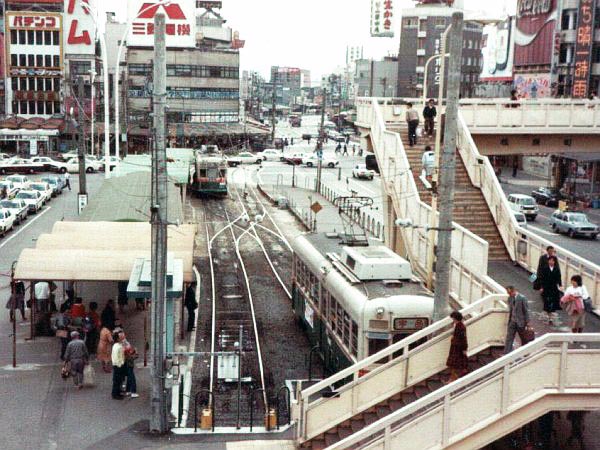

| 広電は8月3日から広島駅ミナモア2階に発着するが,「路面電車初の2階乗入れ」とか言われると「玉電ビルは?」と思ってしまう。現在の4面3線の配置になったのは1987年で,それ以前は2面2線だったが,終端部には2線の間に短い降車ホームがあった。当時も5系統は左手前から発車したが,1系統等はシーサスの先が乗り場で,2両の1900型(共に1系統)が見える。79年の稼働から45年,2024年度から廃車が始まったが,写真の当時,1900型は広電の主力だったことが判る。(1982.11) |

| SEPTAが縮小計画を発表した。25年8月と26年1月の2段階で計画されるが,これには市電10-15系統と地下鉄Ridge Spurの廃止が含まれる。計画が実施されると,最盛期78を数えた電車系統は4系統にまで減るが,地下区間を持つ10系統までが対象となったことに驚く。SEPTAは80年以降に,6-23-50-53-56系統をバス化して来た経緯があり,他都市でLRT導入が進むのとは真逆の対応を取る。さらに残存路線の営業も,全線21時迄に短縮する等,公共交通の使命放棄に舵を切ったように見えるが,5月19~21日の公聴会が多少なりとも押戻しに成功することに期待する。写真は36th & LudlowのPortalを出た10系統9091号で,ここから36th St.を北上してLancaster Ave.に入る。(1993.4) |

| TPG(Genève)が2011年から導入しているStadler製Tango(1800形)。6車体5台車だが,7車体だった先代のBombardier製City Runner(800形)より2m長い。中央の2車体が連節台車を有し,それと両端の3組が動力台車。TPGの新型車は上白色・裾紺色だったが,塗分けは異なるものの白とオレンジの旧塗色に回帰しつつある。18系統1837号が,都心のCoutance電停を出てCERNに向かう。(2025.3) |

| 熊本市電5000形は,熊本初の連接車として,1976-78年に西鉄・福岡市内線から転入した。ラッシュ時の輸送力増強には有効だったが,老朽化と自前の連接車の増備により余剰化。2009年以降は5014号のみが残存していたが,25年2月で運転を終了した。西鉄の連接車は,筑豊電鉄や広電でも活躍したが,ヤンゴンへ送られた分を含めて,(一部休車はあるが)全車退役したことになる。写真は熊本城前(→花畑町)を行く5014号,系統板は「臨」だが方向幕は「貸切」。(2004.5) |